1964年4月,中央委員改選,有人親自來辦公室投票,有的以郵寄方式投票(通訊投票),然後決定在辦公室開票後,再發信通知中央委員當選名單,但這次開票後還沒將結果通知會員期間,竟收到署名愛國青年會的信,信中公開這次中央委員名單,且其前四名當選名單完全吻合我們開票結果,尤其對方掌握了那年我雖是委員長但僅第二高票、名列第二的開票結果,更讓我嚇一大跳,並引發很大的懷疑。我據此判斷消息已完全走漏,而且是由五位開票的人其中一位走漏的,這是中央委名單第一次蛉洩,遂召開緊急會議。

參與開票的共五位,只有一位中央委員陳純真,是不請自來地出現在開票現場的,所以我、廖春榮、許世楷、宋重陽斷定是陳純真,也開始擔心不知國民黨到底掌握多少台灣青年會的名單!判斷是陳純真後,我們原想借倉庫,質問陳純真,但借不到,事情緊迫只好選在台灣青年辦公室二樓。

陳純真是中央委員,之前因父喪曾告知我們必須返台分財產,不然留學生活無以為繼,我們曾告誡他此行危險。但他還是回台灣了,也許就出問題了。

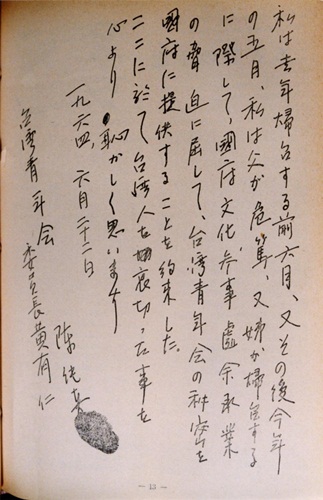

陳純真的悔過書(《台灣青年》第45號,1964.8)

陳純真的悔過書(《台灣青年》第45號,1964.8)

先是他不疑有他而來,之後我、許世楷、廖春榮、戴天昭、柳文卿、王南雄、宋重陽七人將他團團圍住,我開錄音機後開始問他,我先向他說明:「我現在問你,不是要譴責你,留學生搭國民黨提供軍艦返台的,有些已經出發,有些還沒,現在消息已走漏,如果你老實講,就可以救這些人,我們大家就都還是好朋友」,意思是如果台灣青年會名單被國民黨掌握會出人命,因人命關天,所以請他好好說清楚,只說清楚保證他無事;他正坐挺胸很有禮數地面對我們、否認一切,我們其他人則隨意坐著,一心關切的是到底他將多少名單交給國民黨;但怎麼問都問不出結果,於是戴天昭忍不住罵一句粗話、用手捶他一下、用腳踢他一下,雖很大力但陳純真仍然不為所動,我坐他對面看著他,忽然他的白襯衫心臟地方滲出一點紅紅,然後愈來愈多,原來戴天昭帶一把削鉛筆的工作刀,他捶陳純真時不小心插到他,我對陳純真說你在流血,但他仍然毫無所動,我們檢查他才知道他已被刀插到,於是我們六人用計程車帶他去附近慶應大學附設醫院急診,他就醫時醫生問他為何受傷,陳純真說:「和朋友玩不小心!」醫生罵

說:「再差5mm就對插大靜脈,馬上會大出血而死」因此被醫生訓斥一番,包紮後我們又回辦公室。

他本來怨我們質問又傷害他,所以有志氣地挺著,但知我們無意傷害他還將他送醫,回辦公室後反而大哭說:「當選名單是我送給國民黨的!」並說明他於父喪反台期間被特務盯上,特務要他選擇,以參與台灣青年會被起訴逮捕審判,或回日本繼續念書但提供台灣青年會的消息給中華民國駐日大使館文化參事余承業,最後他選擇第二條路,但他說他都選擇不重要的消息,判斷中央委員名單遲早會公開所以選擇送此名單給余承業。

我們感謝他全盤托出,對他的誠實也以承諾他仍是台灣青年會會員、同志回報,並安慰他若需交報告我們會提供他合適的資料,然後趕緊補救名單流失的問題,緊急聯絡還沒回台灣的人先別回台灣;之後三、四天我們和陳純真仍維持電話連絡,並以為陳純真事件到此可告一段落。

但三、四天後,突然他變得不聯絡,我們要和他聯絡也聯絡不上,然後史明忽然來電說:「警察要來抓你們了!」。史明和警察關係好,所以能事先知道,我們判斷消息正確,於是開始準備:將工作刀、血衫拿去丟掉,錄音帶則帶回我家,並研判一旦警方要查我們一定跑不掉,遂決定以不逃走但是毀滅證據並「矢口否認」因應之,至於錄音帶由我帶回家藏起來。

入拘留所

回家後,我看著自己每天寫的日記、會員秘密名冊,然後把這些包成一包想把它們寄走,竟發自己身上剛好沒錢坐車出門將東西送走,於是只能將這批資料藏在家裏,最後決定藏在棉櫃然後用一條棉被蓋住,就去睡了。

第二天早上五點多近六點,七個警察進來,看他們仔細搜遍書架、屋頂、鐵窗、榻榻米都沒搜到,還心存僥倖想說:「沒查到!」以為已渡過一關。突然,就在這個時候警察打開了我藏東西的棉被櫃,當時的我心想「完了」那包東西就滾出來,也就在那時,我對他們說:「就是那包了!不必再查了!」於是所有證據都被警方查獲。警察說:「和我去警視廳」但在上手銬前,我打電話給宗像告訴他我被抓去警視廳,他說他也被搜,事後才知道我們七個人是同時被搜查。其中證據最齊全的就是我,加上我擔任委員長,因此我被拘押在東京都警視廳,其它人則分散在各處,日記等一切都沒收,直到本案判決、結案後才歸還!也因此,此後的我不再寫日記,甚至因為在日記中有寫到一位交往的美國軍官,為避免牽累他,和他斷交。

我被拘押在東京都警視廳,獄方為防止受拘押者上吊自殺,受拘押者的褲帶一律被除去,只能提著褲頭走路;當時報紙以「外國留學生犯罪」為題被大幅報導,雖有提到我們從事的台獨運動但還是以「濫用私刑」角度報導。

偵訊時日警兩人一組開始盤問我們,很兇地說:證據已充分,為何不全盤託出?因為我們七人已說好什麼都不招,也認為可能沒有血清反應,堅決不說,堅決否定有傷害人行為;若日警要求說話,就說台灣的被統治及被國民黨欺負的歷史,如果他們筆錄有誤,我還會糾正他們,因此日本警視廳檔案中應還存有我那份充斥台灣歷史與獨立言論的自白書。雖然如此,但我們七人一人一處,不知彼此情形;日警也會說好話尊稱我們「せんせい」(先生),或故意說我們做台獨運動很偉大,或自貶自己學問不好云云;我們聘請了辯護律師辯護,雖然被日警偵訊時律師不能在場,但並未受虐待;最後日警怎麼問都問不所以然來,就叫我出去,結果並不是被刑求或污辱,反而是帶我去抽煙討好我,對此我很感激,我就這樣被拘押了二十七天。

監獄裏的生活,是我一生難得的体驗:早餐吃得比家裏還好,白米飯、味噌湯、醃漬蘿蔔(たくあん)、鮭魚。許世楷說他們是吃稀飯,大約警視廳是中央級拘留所,待遇較地方級拘留所的待遇好。我被拘留在二十七號房,房子裏有冷氣設備,共住六到七人,有無蓋式抽水馬桶,第一天晚上因為資格最淺、地位最小,所以被安排在馬桶旁,別人沖馬桶聲或便溺聲聽得一清二楚。因是警視廳,罪犯依犯罪嚴重程度分為殺人、縱火、強盜、強姦犯、小偷、扒手、詐欺犯,形成監獄內的階級社會。

進入監獄前,警察曾告訴我說:看我是學者不是壞人,特別提醒我不要向難友透露身分、地址,以免出獄後被拉去犯案。我們都以xx房xx號代號互稱,果然後來獄中老大曾當訴我說:他將會在某日報紙上刊登集合獄中同窗會的廣告。也因此,剛入獄時我向獄中老大謊報自己是小偷,當時老大很看不起地看我一眼說:「哼!小偷!」。

...

最後他們問我偷了什麼,因之前被監獄老大看不起受到刺激,我就說:「我要偷一座島,因為強盜國民黨拿走那島,我要偷回來,所以在做獨立運動,抓了國民黨的間諜,刺了他一下」,他們一聽就說「你不是小偷,是政治犯,是民族英雄」,之後我倍受禮遇,在獄中政治犯的階級竟比殺人犯還大,他們之前稱我「九十二號」,後來改稱「せんせい」(先生、老師)!

******

陳純真間諜事件

‥‥‥摘自《台灣獨立建國聯盟的故事》‥‥‥

1964年7月23日上午7點正,台灣獨立建國聯盟前身台灣青年會中央委員會,委員長黃昭堂、委員戴天昭、許世楷、廖春榮、柳文卿、王天德、宗像隆幸等七人,被東京警視廳警察逮捕,七人的住宅、以及該青年會本部受到搜查,東京台僑社會為之震憾。

1964年7月23日上午7點正,台灣獨立建國聯盟前身台灣青年會中央委員會,委員長黃昭堂、委員戴天昭、許世楷、廖春榮、柳文卿、王天德、宗像隆幸等七人,被東京警視廳警察逮捕,七人的住宅、以及該青年會本部受到搜查,東京台僑社會為之震憾。

2月以來,青年會在大倉飯店所舉辦的記者會,以及二二八紀念會等活動細節的一部份消息,有洩漏給國民黨政權大使館的痕跡。經過祕密調查的結果,嫌疑最重的是早稻田大學四年級在學中的盟員陳純真,5月,隨著中央委員改選發表新人事時,給陳純真《台灣青年》雜誌發行人和編輯長調換的錯誤消息。隨後就有以「台灣青年愛國會」名義發出的包含該錯誤消息的台灣青年會新人事黑函,送到很多東京台僑手裡,這是要展示國民黨政權特務網的威力,使台僑不敢接近台灣青年會的陰謀。但是因此使青年會得斷定,陳純真就是特務伸進來的爪爬仔。

6月22日下午叫陳純真來東京四谷的本部,8點10分開始由上述七人進行對陳的詢問,一聽他有特務嫌疑,他就大聲反駁,引起戴天昭的憤慨,戴天昭跳起來打他一下,但他手握的小工作刀的木梢誤脫、刺陳頸部。柳文卿等人立即送他到慶應大學醫院治療。

之後,陳態度一變,一邊哭一邊訴述他返台看臨危的父親時,受到特務恐嚇,遂不得不答應提供青年會消息;陳表示悔改,並在大家勸告下他答應受青年會指揮做反間諜。但是在幾日後的親戚結婚式,受傷吊手引起姐夫的注意,被查詢後陳吐露實情,更到警視廳告發黃等七人。

警視廳動員六、七十名警察從事逮捕、搜查,並三度搜查青年會本部,警視廳對法律上單純的監禁、傷害事件如此大事以待,也有其理由。第一、當時還有邦交,國民黨政權大使館的壓力有效。第二、1962年10月,在日本劇場發生的催淚瓦斯事件(請參看「『滑稽節』大哭」),明知是青年會所做,卻苦無證據破案,要乘此機會追查。第三、不清楚內容且相當有活力的祕密組織,對負責維持治安的警視廳來講,是須要乘機會調查透明化的。所以警視廳不只是在調查該案件,更是著力於調查青年會的全貌。

雖然重要幹部被逮捕,在外的盟員林啟旭、侯榮邦、周英明、金美齡等得到有心台僑、日本人的支援,從未間斷工作,照常發行《台灣青年》,更是奔走於救援被捕同志。而且有些台僑卻因而更自動接近青年會,以後對聯盟貢獻很大的吳枝鐘醫師就是這個典型例子。吳醫師看到當時有些獨立運動團體被特務侵蝕,卻無能力和勇氣處理,所以對青年會的有智慧且有勇氣的斷然處理給與很高的評價。

上述幹部被逮捕二十六日後釋放,被提起公訴,事件進入法庭鬥爭。

1965年7月,東京地方裁判所判決如下:

戴天昭 傷害、監禁強要罪 懲役二年

黃昭堂、廖春榮 監禁強要罪 各懲役一年

許世楷、王天德 監禁強要罪 各懲役十個月

柳文卿、宗像隆幸 監禁強要罪 各懲役八個月

但每人緩刑三年間。